Mercredi 7 juillet IDEA a tenu une Matinale sur le thème « Réforme fiscale, un concept à la com ? », avec Sylvain Hoffmann, Directeur de la Chambre des Salariés, Jean-Paul Olinger, Directeur de l’Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) et Alain Steichen, Professeur associé à l’Université du Luxembourg, Managing partner à Bonn Steichen & Partners.

Lors d’une discussion animée par Michel-Edouard Ruben, Senior Economiste à la Fondation IDEA, les trois invités ont eu l’occasion de développer leurs contributions au recueil d’IDEA « Inventaire avant sortie de crise ! » paru le 17 juin dernier et d’aborder diverses questions comme la possibilité de « réformer la fiscalité », les notions de « justice fiscale » et de fiscalité « internationale » des entreprises, ou encore l’importance de la fiscalité dans la lutte contre les inégalités et dans la construction d’un « après » soutenable.

Compte-rendu de la matinale

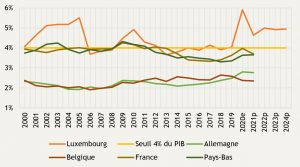

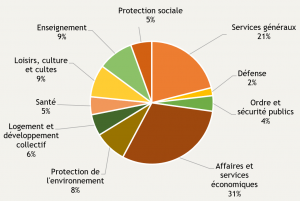

Michel Wurth, Président du Conseil d’Administration d’IDEA, prononce le mot de bienvenue, en évoquant le danger de confrontation associé au concept de justice fiscale si cela veut dire que certains doivent payer pour que d’autres puissent recevoir. Une telle situation ne correspondrait pas au modèle luxembourgeois, qui doit être consensuel et non émotionnel. Il souligne également l’importance de l’efficience de la dépense publique, qui représente dans les pays développés de 45 à 55% du PIB environ. C’est là le premier élément de réflexion en vue d’une réforme fiscale. Il conviendrait d’ailleurs d’étudier précisément qui paie et qui reçoit. Il apparaîtrait alors que notre modèle est moins injuste qu’il n’y paraît de prime abord. C’est sur un modèle d’efficience que repose notre régime social et la redistribution associée et il faut faire en sorte que toutes les personnes vivant au Luxembourg se sentent à l’aise et profitent de transferts sociaux leur permettant d’avoir une vie digne de notre modèle économique. La fiscalité a un rôle à jouer, mais ce n’est pas en prenant simplement davantage là où il y a de l’argent que l’on va trouver la solution. Les pays qui pratiquent plus de justice fiscale qu’au Luxembourg affichent d’ailleurs des performances économiques moindres, le revenu national par habitant étant moins élevé, le salaire minimum et les prestations sociales bien moins généreux.

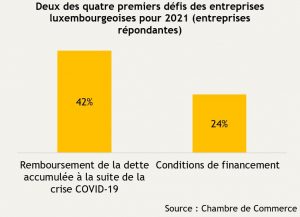

Vient ensuite la discussion en panel. Michel-Edouard Ruben, qui anime le débat, a d’emblée demandé aux intervenants de définir le concept de « réforme fiscale ». Jean-Paul Olinger (Directeur de l’Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) évoque la « quadrature du cercle » consistant à concilier la cohésion économique, l’efficience, les « caisses de l’Etat » et l’entrepreneuriat/innovation. Sylvain Hoffmann, Directeur de la Chambre des Salariés (CSL) ramène pour sa part l’apport d’une réforme fiscale sur le terrain de la justice fiscale et de la lutte contre les inégalités, les finances publiques ne constituant pas un réel problème actuellement au Luxembourg en dépit de la crise sanitaire. Des déséquilibres se manifestent actuellement en termes de grands agrégats, notamment l’érosion continue de la part de l’imposition des sociétés dans l’imposition totale et la concentration de l’impôt des personnes physiques sur les classes moyennes et les salariés. Il regrette enfin le manque endémique de données. Selon Alain Steichen, Professeur associé à l’Université du Luxembourg et Managing partner à Bonn Steichen & Partners, une réforme fiscale consiste à « re-former » l’existant, ce qui présuppose un changement structurel profond. A cette aune, seules les réformes de 1967 et 1990 (et encore…) seraient des réformes fiscales à part entière. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose : selon Montesquieu, il convient de changer les lois « les mains tremblantes ».

Mentionnant le récent accord du G7 sur une fiscalité internationale des sociétés (répartition d’une partie des bénéfices et taux minimum d’imposition, Jean-Paul Olinger souligne les risques associés au fait de bousculer un « état stable » existant. Il évoque notamment les nouvelles règles envisagées en ce qui concerne la répartition d’une partie des bénéfices entre les pays d’établissement et les pays de consommation finale. Sylvain Hoffmann considère pour sa part qu’il était temps de stopper une évolution conduisant à une disparité croissante dans l’imposition des sociétés sur le plan international. L’accord du G7 (et dans le cadre de l’OCDE) constitue en théorie une menace pour l’activité économique au Grand-Duché, mais après tout « Dieu est Luxembourgeois » et le Luxembourg a fait preuve de résilience face à divers aménagements précédents de la fiscalité internationale. Il convient par ailleurs de tenir compte d’autres facteurs d’attractivité (écosystème).

Alain Steichen différencie pour sa part sa réponse en fonction des deux piliers des récents accords du G7. Le pilier « répartition des bénéfices » (en direction des pays où se localise la consommation) constitue une évolution marquante. Il concerne les grands groupes, dont le chiffre d’affaires consolidé dépasse les 20 milliards de dollars. Pas plus de 5 sociétés seraient concernées au Luxembourg, avec un impact potentiel a priori assez réduit sur les finances publiques. Le 2ème pilier (taux minimum) ne devrait pas non plus affecter considérablement les finances publiques, car il ne s’applique qu’à des sociétés dont le chiffre d’affaires excède 750 millions de dollars. Mais « le diable sera dans les détails » (voir la définition des bases, notamment).

Michel-Edouard Ruben se demande ensuite ce que pourrait être une réforme fiscale au Luxembourg. Jean-Paul Olinger affirme que le Luxembourg ne s’est pas trop mal sorti de la crise sanitaire, mais compte tenu de l’évolution des contraintes internationales, il doit veiller à maintenir son attractivité en ce qui concerne les talents, l’innovation et la fiscalité. Sans oublier la nécessité d’investir sans attendre afin d’amorcer avec succès la transition digitale et environnementale.

Sylvain Hoffmann met en avant la nécessité d’améliorer la situation des titulaires de faibles revenus, ce qui exige cependant d’importants travaux préparatoires. La non-adaptation actuelle des barèmes à l’inflation constitue déjà en soi une réforme « automatique » (comprimant la progressivité de l’imposition au fil du temps).

Alain Steichen affirme enfin que l’équilibre budgétaire reviendra de lui-même, à la faveur du rebond économique. La pandémie n’en constitue pas moins un choc, qui obligera à remettre en question certains réflexes et à se poser les bonnes questions : « où veut-on être dans 5 à 10 ans ? ». Il convient d’arbitrer, de pondérer, de lancer le débat en exploitant l’actuelle fenêtre d’opportunité. En n’oubliant pas néanmoins que la création de richesses précède la distribution, sinon « on aura tout faux ».

Michel-Edouard Ruben évoque ensuite les propositions de réforme de Dan Kersch (« faire payer les gagnants de la crise »). Quid d’une contribution de crise ? Sylvain Hoffmann affirme qu’une telle contribution ne serait plus nécessaire en cas de mise en place d’un système fiscal plus juste. Par le passé, certaines contributions de crise (comme l’IEBT) ont d’ailleurs été à rebours de la justice fiscale. Jean-Paul Olinger souligne quant à lui qu’il est extrêmement difficile d’identifier les « gagnants de la crise », car tout dépend de la période considérée, de l’activité (par exemple un magasin d’ameublement peut être gagnant pendant la crise et reperdre du chiffre d’affaires par la suite, avec une situation inversée pour les agences de voyage) ou encore du statut considéré (personnes physiques ou morales ?). Pour Alain Steichen également, la plus grande prudence s’impose. Le système fiscal actuel comporte déjà une forme de taxation des « gagnants » de la crise. Par ailleurs, imposer les seuls effets d’aubaine financiers ne serait pas cohérent si les effets d’aubaine immobiliers sont pour leur part préservés. Une contribution ne frappant que les sociétés, avec des critères peu clairs de surcroît, ne serait pas du tout justifiée.

Abordant l’impôt foncier, Michel-Edouard Ruben demande s’il ne s’imposerait pas de relever ce dernier, qui représente 0,1% du PIB au Luxembourg contre 1% environ dans l’ensemble de l’Union européenne. Sylvain Hoffmann considère qu’un ajustement de cet impôt se justifierait en principe, mais comment le mettre en œuvre ? Un cadastre des propriétés serait nécessaire. Il s’imposerait surtout de lutter contre la spéculation immobilière, de prévoir une imposition additionnelle des terrains vides. Cela n’a pas été fait, la complexité de la situation étant souvent évoquée. Il se demande cependant s’il n’existe pas une tendance à « se cacher derrière cet argument ». Jean-Paul Olinger n’est pas non plus opposé à une refonte de la fiscalité foncière. L’objectif ultime n’étant cependant pas l’alimentation des caisses de l’Etat. Il conviendrait d’ailleurs de ne pas modifier l’imposition globale, un éventuel relèvement de l’impôt foncier devant dès lors faire partie d’un « tax shift » plus global. Il évoque également une surtaxe des surfaces vides et se demande s’il ne conviendrait pas de se limiter aux terrains. Il souligne enfin l’importance de l’autonomie communale au Luxembourg. Enfin, Alain Steichen insiste sur le but recherché. S’il s’agit de s’orienter vers une fiscalité plus contributive, un impôt sur le capital global (et non sur la seule composante immobilière) serait plus approprié. Via par exemple une réintroduction de l’impôt sur la fortune des ménages au Luxembourg ?

S’il s’agit de fluidifier le marché immobilier (favoriser l’offre, éviter que des propriétaires ne se reposent sur leurs terrains), un réaménagement de l’impôt foncier lui semble plus approprié.

Michel-Edouard Ruben pose une dernière question sur l’aménagement de l’imposition des entreprises, en termes d’impôts directs sur les sociétés mais aussi de cotisations sociales. Alain Steichen rétorque qu’il importe d’opérer une distinction entre les deux prélèvements. L’impôt des sociétés n’est in fine que partiellement supporté par les sociétés, car il se répercute sur les salariés, les consommateurs ou les fournisseurs. Les Soparfi ne pouvant pour leur part répercuter cet impôt que sur leurs actionnaires (souvent étrangers), l’impôt associé est au final pris en charge par un agent sur lequel le Gouvernement luxembourgeois n’a guère prise. Opposer l’imposition des ménages à celle des sociétés n’a dès lors guère de sens. En ce qui concerne les cotisations sociales, un déplafonnement des cotisations du régime général devrait s’accompagner d’un déplafonnement des pensions futures, faute de quoi nous nous orienterions vers une fiscalisation accrue. Mais un tel déplafonnement serait exclu dans le domaine de la santé, le système actuel étant déjà très redistributif en dépit du plafonnement.

Jean-Paul OIinger est d’accord avec Maître Steichen : on ne peut imposer ce qui n’existe pas et l’impôt sur les sociétés réduit la capacité des entreprises à investir et innover. La question de l’utilité même de l’imposition des sociétés se pose d’ailleurs, ces dernières étant déjà taxées en amont. Au Luxembourg, une remise en question de cet impôt ne s’impose cependant pas. Les cotisations sociales sont quant à elles doublement redistributives, avec la prise en charge (pour les pensions) d’un tiers des cotisations par l’Etat et le système de plafonnement. Un déplafonnement asymétrique serait quant à lui synonyme de fiscalisation accrue de la sécurité sociale, à l’instar du système américain par exemple. Un déplafonnement symétrique (pensions et cotisations) induirait quant à lui d’importantes charges nettes de pension futures car comme l’a montré une étude d’IDEA, le rendement des cotisations en termes de pensions futures est très élevé au Grand-Duché.

Sylvain Hoffmann attire enfin l’attention sur une étude de la Banque mondiale où a été calculée l’imposition globale des sociétés. Il apparaît que le Luxembourg se situe « vers le bas » à cette enseigne. Il affirme enfin que davantage de données fiscales seraient nécessaires et qu’il conviendrait de tenir compte de l’espérance de vie moyenne des divers groupes sociaux avant de procéder à une évaluation d’ensemble. En France, le système fiscal considéré dans sa globalité serait régressif, en raison notamment de la TVA et du plafonnement des cotisations sociales. Il invite par ailleurs à envisager une imposition accrue des dividendes.

Lors de la (riche) session de questions et réponses, il a été question notamment de la situation des ménages monoparentaux (une approche globale est nécessaire en la matière selon Alain Steichen, en considérant notamment les allocations familiales), la taxation des droits de succession en ligne directe ou encore l’imposition de l’immobilier (question de l’adaptation de l’impôt foncier, notamment).

Retrouvez un extrait des échanges de la Matinale :

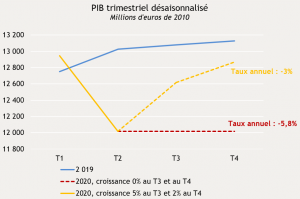

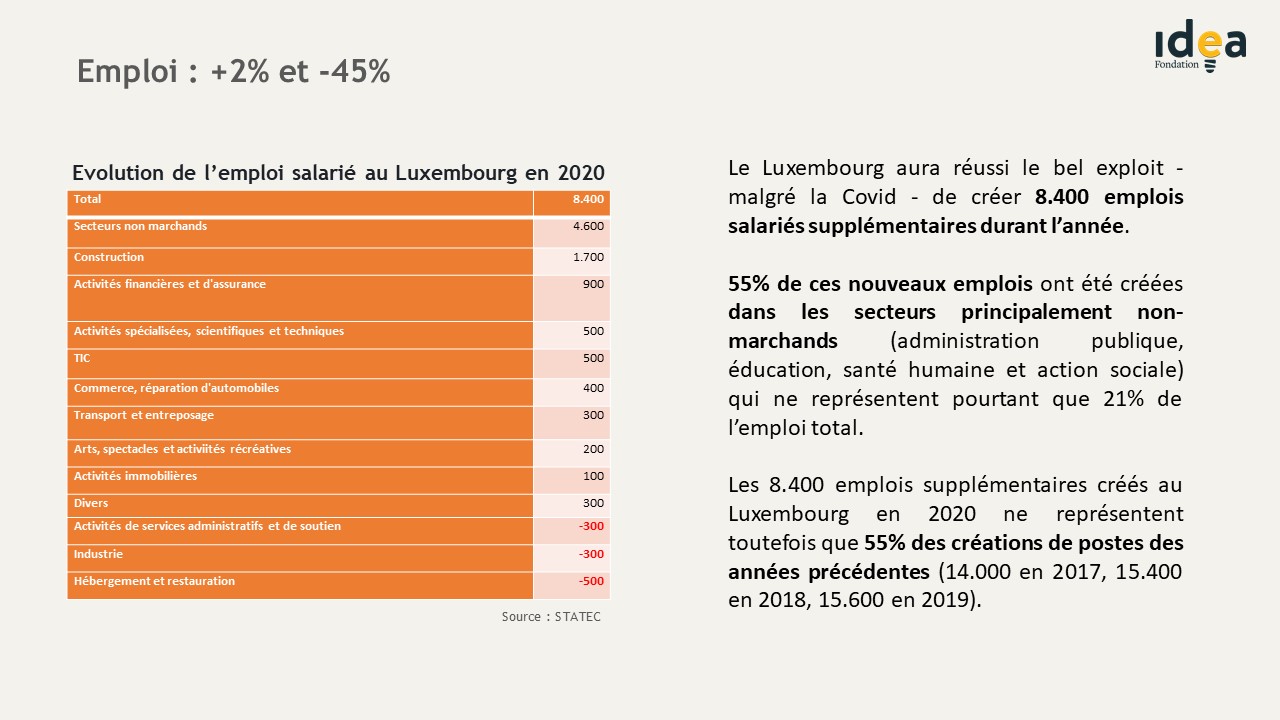

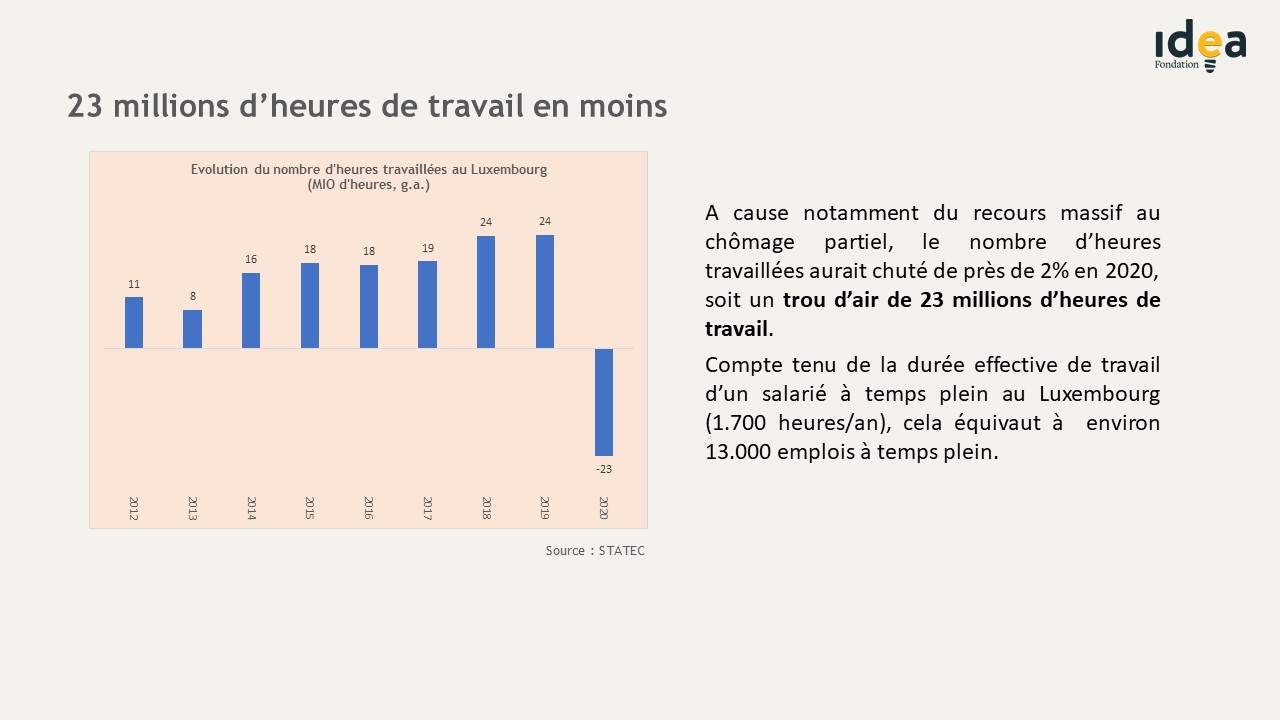

Source : STATEC.

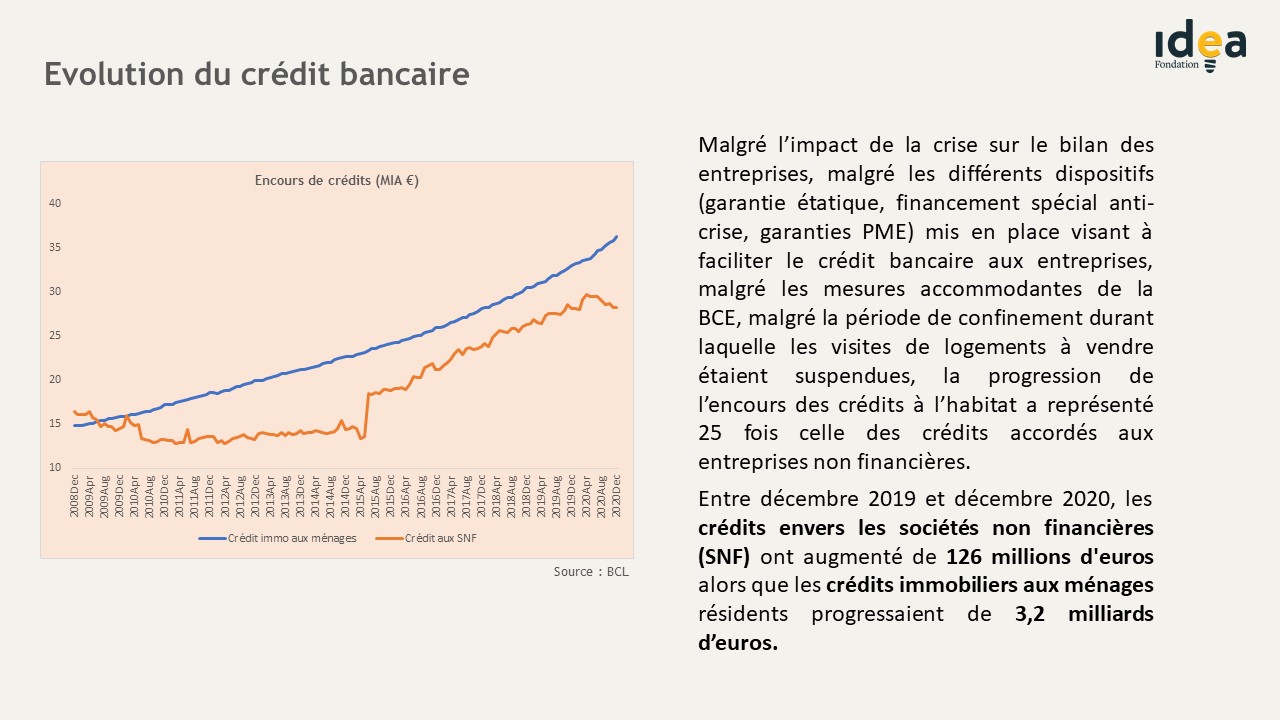

Source : STATEC.