© photo : Giulio Grobert

The aim of the IDEA Economic Consensus is to reveal and analyze the feelings of a panel of economic and political decision-makers, social partners and economists on the main trends in economic development, the preferred macroeconomic scenario for Luxembourg, as well as the major political and economic challenges and the responses to these challenges.

The consensus results do not reflect the opinions of IDEA’s economists, but those of the 115 panel members who responded to an anonymous questionnaire (13 questions online) between February 25 and March 19, 2025. This represents a response rate of 43% out of 265 panel members.

This is the 6th IDEA Economic Consensus exercise, born one year before the shock of the Covid crisis. The consensus thus reflects the major socio-economic events and trends of the moment, with certain 2020 topics such as the Brexit, Trump’s Sino-American trade war and the tightening of budgetary rules being replaced by Trump’s new trade war, the rise of artificial intelligence, the European defense effort, or the crisis in Luxembourg’s construction sector. New themes are making their appearance. Many others are a constant in European and Luxembourg socio-economic debates, but this does not prevent an evolution in the opinion of the panelists, who tell us in 2025 that :

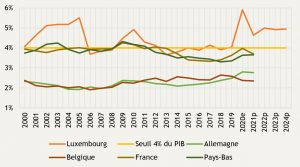

- the golden age of Luxembourg growth is certainly behind us, at least for the next 5 years;

- public debt should remain below 30% of GDP by 2030;

- AI will evolve and transform the Luxembourg economy and, in particular, the financial center, without revolutionizing them;

- we must not negotiate with climate targets, but do more to achieve them;

- pensions will have to be reformed, but there is reason to doubt that this will be done by 2025;

- competitiveness policy at European level needs to be profoundly strengthened.

Source : STATEC.

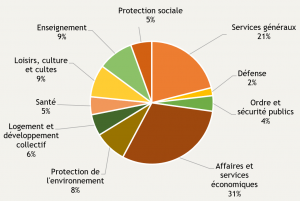

Source : STATEC.