© photo : Julien Mpia Massa

Pour Commander un exemplaire imprimé de l’Avis Annuel :

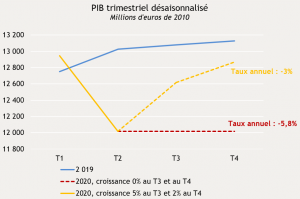

Face à une accumulation de crises successives et à l’émergence de nouveaux défis globaux, l’Avis Annuel propose une lecture transversale des principales questions économiques et sociales du moment. Dans cet environnement mondial incertain, l’économie luxembourgeoise se redresse progressivement après une période de turbulences en renouant avec la croissance (+1%), mais le choc provoqué par la guerre en Ukraine continue de peser sur l’activité économique. La guerre commerciale pourrait venir jouer les trouble-fêtes de la reprise fragile.

L’Avis Annuel 2025 analyse également la dynamique du marché de l’emploi post-pandémie et se penche sur l’évolution des finances publiques mises sous pression face aux nouveaux défis du vieillissement démographique, de la transition verte et des nouvelles exigences de défense, ainsi que sur l’évolution de la transition climatique et énergétique du pays.

Le document intègre également les résultats du Consensus économique d’IDEA, une consultation menée auprès de près de 115 décideurs économiques, politiques et partenaires sociaux du Luxembourg. Ce sondage offre un aperçu unique de leurs perceptions sur la conjoncture actuelle et les priorités à venir, tant au niveau national qu’européen.

Enfin cette édition accorde une attention particulière aux enjeux climatiques, avec cinq contributions de fond portant sur :

- certains enjeux de la transition à une économie bas carbone au Luxembourg ;

- les accords de coopération et les transferts statistiques utilisés pour respecter les objectifs européens en matière d’énergie renouvelable ;

- l’émergence des emplois liés aux biens et aux services environnementaux, domaine dans lequel le Luxembourg s’illustre au niveau européen ;

- une mise en perspective des ambitions climatiques de la Grande Région ;

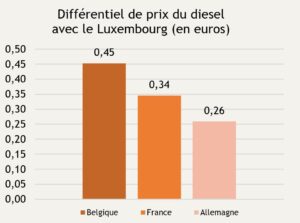

- le coût total de possession d’un véhicule électrique comparé à celui d’un véhicule thermique, au-delà du simple prix d’achat.

Source: STATEC, Direction générale de l’Energie – SPF Economie, DGEC, ADAC; Calculs IDEA

Source: STATEC, Direction générale de l’Energie – SPF Economie, DGEC, ADAC; Calculs IDEA