© photo : Julien Mpia Massa

Le lancement de la mise en pratique du Skills-Plang est officiel depuis le 19 juin 2025[1]. Après le vote du projet de loi de l’introduction d’un programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences, un appel à candidature a été lancé par l’ADEM[2] pour trouver les consultants agréés. Enfin, une présentation à l’automne 2025 d’une première liste officielle de consultants est également prévue.

En résumé, cette loi contient deux volets : l’un sur l’identification des salariés ayant des besoins spécifiques de formation et l’autre sur les remboursements aux entreprises des frais liés à la formation des salariés et au consultant agréé (ou à l’entreprise de conseil). L’entreprise qui souhaite avoir recours au Skills-Plang doit d’abord déposer un dossier à l’ADEM qui vérifiera son éligibilité ; puis, à l’aide d’un consultant (ou entreprise agréée), elle va identifier parmi ses salariés ceux qui ont un besoin de se former, en ayant recours à un bilan de compétences, choisir la formation longue (de minimum 120h) la plus appropriée et élaborer le rapport final qu’il déposera à l’ADEM. Ensuite, l’entreprise recevra, de la part du Fonds pour l’emploi[3], un remboursement sur base des coûts facturés.

Cependant, le Skills-Plang pourrait aller plus loin, en incluant un volet visant à la mobilisation des demandeurs d’emploi. En complément à cette loi, le schéma danois job rotation[4] pourrait offrir une source d’inspiration précieuse. En quelques mots, ce schéma permet à un salarié de suivre une formation continue longue et aux employeurs de recevoir une subvention pour recruter un demandeur d’emploi qui remplacerait le salarié pendant sa période de formation. En effet, ce système danois de job rotation présente un aspect « triple-win » : il permettrait aux employeurs de pallier le manque de main-d’œuvre pendant la formation longue continue des salariés, aux salariés d’acquérir de nouvelles compétences et aux chômeurs de bénéficier d’une expérience de travail. L’attractivité du dispositif pour les demandeurs d’emploi serait particulièrement cruciale en vue d’une possible adaptation de ce schéma au Luxembourg.

Si on prend du recul, les deux modèles se complètent :

– Le Skills-Plang est un projet centré sur la formation longue, pour identifier et accompagner les salariés et les entreprises face aux évolutions des besoins sur le marché du travail.

– Le job rotation scheme propose une méthode aussi centrée sur la formation longue avec en plus l’insertion des demandeurs d’emploi, surtout ceux de longue durée.

L’évaluation du job rotation scheme réalisée par l’Agence danoise du marché du travail et du recrutement (STAR) montre des effets positifs à long-terme. Entre 2015 et 2017, l’agence a comparé 6.357 chômeurs ayant bénéficié d’un emploi temporaire dans le cadre du dispositif avec un groupe de contrôle resté uniquement au chômage. Les résultats indiquent qu’au bout d’un an, le taux d’emploi du groupe « job rotation » est supérieur de 1,2 point à celui du groupe de contrôle, et que cet écart s’accroît progressivement pour atteindre 5,8 points deux ans et demi plus tard. Ces données quantitatives confirment la hausse de l’employabilité des demandeurs d’emploi. De plus, des évaluations qualitatives menées dans plusieurs communes danoises soulignent que le dispositif renforce réellement les compétences des participants et constitue un canal de recrutement efficace pour les entreprises.

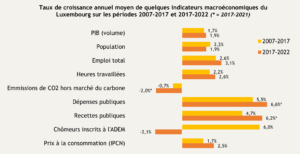

Avec un taux de chômage « qui était retombé sous les 5% en 2022 et frôle désormais les 6% » en 2025[5], et une hausse annuelle[6] de 5% du nombre de demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM depuis 12 mois et plus, vouloir adapter les compétences des personnes en emploi n’est plus suffisant. Il faudrait aussi accompagner ceux qui restent en retrait et qui n’arrivent pas à se réinsérer sur le marché du travail, ce à quoi le job rotation scheme apporterait une réponse.

[1] Legilux, loi du 19 juin 2025, projet Skills-Plang.

[2] ADEM, Appel à candidatures jusqu’au 31 août 2025 pour trouver des consultants agréés.

[3] Le remboursement s’adapte à la taille de l’entreprise, avec un soutien différencié pour l’analyse prévisionnelle, la formation et la prise en charge des salaires des participants. Pour les micro et petites entreprises, l’analyse prévisionnelle peut être remboursée jusqu’à 75%, avec un plafond de 900€ par jour-homme. Le nombre de jours-hommes varie de 2 à 12, et chaque salarié peut bénéficier d’un jour supplémentaire pour un accompagnement individuel. L’entreprise peut également obtenir jusqu’à 10 jours supplémentaires pour son organisation. Le plafond global de remboursement atteint 60.000€. La formation est prise en charge à hauteur de 50% des frais directs, avec un maximum de 250€/jour et 7.500 € par salarié, et le salaire des participants est remboursé à 50% (plafond 250% du salaire social minimum (SSM)). Pour les moyennes entreprises, le remboursement de l’analyse prévisionnelle est de 50%, avec un plafond de 600€ par jour-homme. Le nombre de jours-hommes varie de 9 à 20, avec les mêmes modalités pour les jours supplémentaires individuels et organisationnels que pour les petites entreprises. Le plafond global reste de 60.000€. La formation est remboursée à 50% des frais directs (jusqu’à 250€/jour et 7.500€ par salarié), et le salaire des participants est pris en charge à 25% (plafond 250 % du SSM). Pour les grandes entreprises, l’analyse prévisionnelle est remboursée à 15%, avec un plafond de 180€ par jour-homme. Le nombre de jours-hommes s’étend de 12 à 25, et chaque salarié impacté peut bénéficier d’un jour supplémentaire uniquement pour son accompagnement individuel, sans jours supplémentaires pour l’organisation. Le plafond global de remboursement est également de 60.000 €. La formation est remboursée à 40% des frais directs (jusqu’à 200€/jour et 6.000 € par salarié), et le salaire des participants à 15% (plafond 250% du SSM).

[4] Pour plus d’informations, voir IDEA, Ioana POP (2024), Décryptage N°31 : Job rotation scheme, une best practice à la danoise.

[5] Voir IDEA, Michel-Edouard Ruben (2025), Décryptage N°46 : Du chômage au Luxembourg.

[6] Selon les dernières données de l’ADEM, le nombre de demandeurs d’emplois de 12 mois et plus est passé de 7.198 en juillet 2024, à 7.560 en juillet 2025.