© photo : Sebastian Ganso, Pixabay

À l’heure où la planète s’accorde difficilement sur la marche à suivre pour atteindre la neutralité carbone, les politiques climatiques révèlent de plus en plus leur double visage : instruments de puissance pour certains, limiteurs de croissance économique pour d’autres, elles constituent un casse-tête d’équilibre pour tous. Entre contraintes sociales, pressions géopolitiques et exigences économiques, la transition bas carbone devient davantage une bataille de compétitivité qu’une bataille pour le climat.

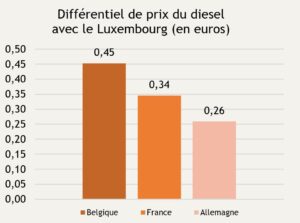

La COP 30 constitue une étape supplémentaire dans le processus de réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES). En effet, à la suite des engagements pris à Paris en 2015, les signataires doivent remettre leurs plans climatiques nationaux. Or, à la date formelle du 10 février 2025, seuls 5% des pays avaient remis leurs plans prévus[1]. Reflet des tensions économiques croissantes, les contradictions dans les politiques mises en place ne manquent pas. L’exemple du pays hôte, le Brésil, montre les incohérences dans les processus de décarbonation : alors que d’une part, l’intensité de la déforestation de la forêt amazonienne a reculé (-11% entre août 2024 et juillet 2025, au plus bas depuis 11 ans mais représentant 5.796 km², soit 2,2 fois la taille du Luxembourg), de nouveaux soutiens fiscaux et financiers à l’industrie fossile[2] rendent la trajectoire du pays incompatible avec l’Accord de Paris. Au Luxembourg également, des soutiens indirects aux énergies fossiles subsistent comme une taxation plus avantageuse pour le mazout de chauffage[3]. Ces antinomies traduisent une tension universelle : comment concilier transition énergétique et impératifs économiques ?

Des contradictions nationales à la géopolitique du climat

A l’échelon européen, la conclusion tardive d’un accord pour réduire les émissions de 90% d’ici 2040 montre la complexité d’arriver à l’équilibre désiré entre le maintien des objectifs et la croissance économique à court terme, et n’est pas sans influence extérieure. La voie choisie par les Etats-Unis fait clairement la part belle à la croissance économique au détriment de la décarbonation (selon US Energy Information Administration, l’année 2025 sera marquée par une augmentation de 1,8% des émissions de GES et de 2,6% en 2026). Afin de réduire les contraintes à ses administrés (changement des habitudes, destruction d’emplois, coût de l’énergie plus élevé) le gouvernement étatsunien a une nouvelle fois renoncé aux Accords de Paris. En relançant une politique pro-hydrocarbures et en cataloguant le changement climatique de fraude, le président Trump s’inscrit dans un désir de rééquilibrer sa balance commerciale en dopant ses exportations d’énergie fossile, notamment vers le vieux continent. Conjugué à la pression d’une guerre commerciale, cette stratégie lui permet de signer des accords en ce sens : fin juillet, l’Union européenne s’est engagée à acheter pour 750 milliards de dollars de pétrole et de gaz sur une période de 3 ans.

Le court terme vs le long terme – un équilibre à trouver

Transformer un appareil énergétique carboné ne se fait pas sans investissement massif et donc sans facture à payer. Le raisonnement reste pourtant rationnel : le gain est plus grand à moyen ou à long terme que le statu quo[4], et le développement des énergies renouvelables est à présent concurrentiel face aux technologies fossiles[5]. Néanmoins, toute nouvelle politique impliquant une transformation en profondeur du tissu économique génère des perdants : fermeture d’entreprises, actifs échoués[6], inflation touchant davantage les plus bas revenus… Sans accompagnement correctement calibré leur permettant de se réorienter et de limiter l’impact financier du changement, la transition ne fera que braquer les citoyens et les entreprises. Selon la Commission européenne, ne rien faire coûterait à l’UE plus de 5% de son PIB annuel d’ici 2050, du fait des pertes de productivité, des dommages climatiques et des coûts d’adaptation. Dans un rapport publié en juin 2025, l’Agence européenne de l’environnement rappelait que le développement des énergies renouvelables, en suivant les objectifs de 2030, pourrait réduire la facture de 57% dans les pays européens par rapport à 2023[7]. Autrement dit, l’inaction (ou le manque d’action suffisante) est désormais plus coûteuse que l’action, mais cette équation économique reste difficile à percevoir surtout en période de tensions sur le pouvoir d’achat et les marges industrielles.

Les rapports Draghi et Letta : vers un nouveau modèle de compétitivité verte

Entre choix politiques de court terme et investissements nécessaires à la décarbonation, la transition climatique se joue désormais sur un terrain éminemment économique. C’est ce que rappellent les récents rapports Letta et Draghi : sans réforme profonde de l’Union européenne et sans mobilisation massive des capitaux privés, l’Europe risque de rester prisonnière d’une logique consommatrice plutôt que de producteur stratégique. Sans marché intérieur intégré et sans stratégie industrielle commune, les fonds européens pourraient uniquement financer celle des autres, avec la Chine en tête : l’enjeu n’est pas seulement de financer la transition mais également de relocaliser la valeur ajoutée verte. Pour éviter toute perte de dépendance (alors qu’une plus grande autonomie est souvent présentée comme un gain possible à la décarbonation), certaines technologies clés doivent être produites sur le territoire européen. Comme le rappelle Laurence Tubiana, architecte de l’Accord de Paris, cela implique un transfert technologique (par exemple les batteries) via des partenariats avec la Chine, leader en la matière[8].

De contrainte à moteur

L’activité qui découle de la transition se doit d’être générée (en grande partie) dans l’espace économique européen. L’estimation de 500 milliards d’euros d’investissement sur 15 ans pour l’industrie à forte intensité énergétique pour atteindre la neutralité carbone montre bien la hauteur de l’enjeu. Pour y arriver, plusieurs briques manquent encore comme la création d’un vrai marché unique des capitaux et la fin de la fragmentation du marché intérieur, pour faire de la transition un moteur économique encore plus important[9], plutôt qu’un coût social.

Pensée comme une politique industrielle cohérente, mobilisant les capitaux disponibles sur le sol européen, la transition n’est donc pas seulement une contrainte mais également un moteur de croissance. Bien que les arguments de la lutte contre le réchauffement climatique pourraient être la santé publique, l’équité intergénérationnelle ou le respect du vivant, c’est surtout pour des raisons économiques qu’elle pourra aboutir. Correctement ciblés, en protégeant les populations et les entreprises les plus fragiles, les investissements importants qu’appelle la transition, peuvent générer un maintien de l’emploi sur le territoire européen et plus de gains que de coûts.

[1] Début novembre, seuls 64 pays avaient remis leur nouvelle contribution déterminée au niveau national. Les premières analyses montrent que les plans ne sont pas suffisamment ambitieux pour atteindre l’objectif de Paris.

[2] Le président Lula a notamment apporté son soutien à l’exploration pour de nouveaux gisements de pétrole à la frontière de la forêt amazonienne.

[3] OECD, « Environment at a Glance : Luxembourg », 30 juin 2025.

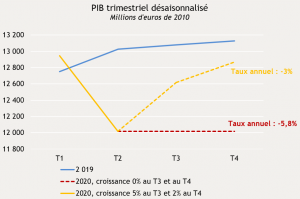

[4] Les projections du STATEC dans le cadre du PNEC montrent un gain économique grâce à l’électrification et l’efficacité énergétique.

[5] Selon IRENA, 91% des projets d’énergie renouvelable sont moins couteux que leurs alternatives fossiles. Source : IRENA, « 91% of New Renewable Projects Now Cheaper Than Fossil Fuels Alternatives », 22 juillet 2025.

[6] Les actifs échoués sont de actifs ayant subis des dépréciations ou des dévaluations. La transition énergétique implique par exemple la fermeture de sites de production d’énergie trop polluants comme les centrales à charbon.

[7] European Environment Agency, “Renewables, electrification and flexibility : For a competitive EU energy system transformation by 2030”, 26 June 2025

[8] Voir à ce sujet : Luxembourg Times, “Knowledge transfer with China on clean tech must be reversed, says COP special envoy”, 3 novembre 2025.

[9] En 2023, selon la BEI, les États membres de l’UE ont investi 360 milliards d’euros dans la transition : énergie (stockage, réseaux, renouvelables), transport maritime et industrie propres, hydrogène…

Source: STATEC, Direction générale de l’Energie – SPF Economie, DGEC, ADAC; Calculs IDEA

Source: STATEC, Direction générale de l’Energie – SPF Economie, DGEC, ADAC; Calculs IDEA