Compte-rendu de Frédéric Meys, Economiste IDEA

Le 28 janvier s’est tenu le premier « Débat de midi d’IDEA » consacré au thème de l’électromobilité. Devant une salle comble, Frédéric Meys, économiste, a tout d’abord présenté les principaux éléments du Document de travail n°34 : « Objectifs et efficacité des incitations environnementales : le cas du marché de l’électromobilité au Luxembourg ».

Après un bref état des lieux de la situation au Luxembourg, il a exposé les résultats de son étude comparative du coût de détention entre les véhicules thermiques et leurs équivalents électriques. En moyenne, les primes actuellement en vigueur permettent de rendre le véhicule électrique financièrement plus attractif.

L’étude met également en évidence la faible charge fiscale pesant sur la voiture, ainsi que le différentiel limité de taxation entre motorisations thermiques et électriques. Avant de présenter plusieurs pistes de politiques publiques permettant d’accélérer la transition, la présentation s’est attachée à analyser le ratio coûts/bénéfices de la politique de subvention actuelle. En mobilisant la méthode des coûts d’abattement, il apparaît que le coût par tonne de CO₂ évitée demeure relativement élevé, de l’ordre de 400 à 900 euros par tonne.

La présentation a été suivie d’une table-ronde animée par Corentin Przybylski, réunissant François Bausch, ancien Vice-premier ministre et ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Gerry Wagner, porte-parole de la House of Automobile, et Frédéric Meys. Ensemble, ils ont débattu des freins actuels à l’adhésion à la voiture électrique, des politiques nécessaires pour accélérer la transition, ainsi que des enjeux industriels européens et des défis liés à la mobilité au Luxembourg et dans la Grande Région.

Revue de presse :

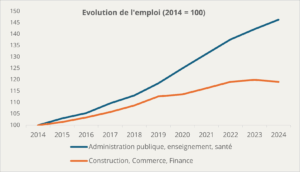

Source : STATEC

Source : STATEC