To order a printed copy of the publication :

© photo : Kelli Tungay on Unsplash

This book brings together a series of written contributions from several experts, all aiming to deepen our understanding of the challenges currently faced by Luxembourg’s education system.

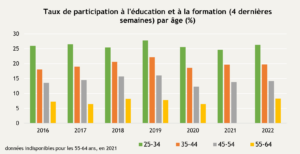

First, Dr. Thomas Lenz, Research Manager, and Dr. Susanne Backes, Research Scientist, both from the LUCET, present an overview of how the education system in Luxembourg operates. Their text describes a system shaped by early tracking, characterized by an increasing diversity of international programs, but still marked by persistent inequalities linked to socio-economic status, language, nationality and gender.

The second contribution, written by Dr. Sonja Ugen, Acting Head of LUCET, and Dr. Joanne Colling, Research and Development Specialist for the LUCET, highlights that the education system operates in a highly multilingual context with strong social and linguistic inequalities. Early achievement gaps are confirmed by national ÉpStan assessments and international tests (PISA tests). The recent policy innovations (for instance the European schools and the ALPHA pilot project) appear promising, but their effects on reducing disparities remain preliminary.

The final text, written by Mr. Edmund Misson, Head of Division for Innovation and Measuring Progress for the OECD, explains that Luxembourg invests heavily in education but shows relatively low PISA performance and wide socio-economic achievement gaps. His paper underscores the need for clearly defined educational goals and strategies, as well as a shared understanding of what is ultimately expected from the education system: to prepare individuals who are not only competent but also fulfilled and engaged.

This book was edited following an internal seminar of IDEA’s Board of Directors, Scientific Council, and Operational Team, held on July 10th, 2025.

Read the book online