A propos de l’auteure :

Natalie Koch est une ancienne stagiaire IDEA et étudiante en Master in Sustainable Development and Global Governance à l’Université Carlos III de Madrid.

© photo : Pixabay, Geralt

Face à l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, plusieurs pays européens ont décidé de réorienter leurs priorités budgétaires en faveur de la défense au cours des deux à trois dernières années. Dans ce contexte, l’aide publique au développement (APD) est parfois considérée comme un levier d’ajustement budgétaire plus flexible que d’autres rubriques budgétaires plus rigides ou politiquement sensibles.

En France, le budget de la défense a progressé de 15,4 points de pourcentage entre 2022 et 2024 (voir Tableau 1). De son côté, l’Allemagne a enregistré une augmentation beaucoup plus significative, atteignant le niveau de dépenses militaires le plus élevé de son histoire moderne en 2024 avec une hausse de 44 points de pourcentage sur la même période. Quant à la Grande-Bretagne, sa progression ressemble plutôt à celle de la France, avec une hausse de 17,4 points de pourcentage.

Tableau 1 : Budgets de défense de différents pays de 2022 et 2024

| Pays | 2022 | 2024 | Augmentation |

|---|---|---|---|

| France | 40,9 milliards d’euros[1] | 47,2 milliards d’euros[2] | 15,4 p.p.* |

| Grande-Bretagne | 45,9 milliards de pounds[3] | 53,9 milliards de pounds[4] | 17,4 p.p.* |

| Allemagne | 50 milliards d’euros[5] | 72 milliards d’euros[6] | 44 p.p.* |

*p.p. signifie points de pourcentage

Cette dynamique de réarmement, bien qu’elle soit motivée par des motifs de sécurité, semble parfois influencer les choix budgétaires en matière de solidarité internationale. Ainsi, l’APD peut faire les frais de ces arbitrages. La Grande-Bretagne, par exemple, prévoit de réduire son APD de 0,5% à 0,3% de son PIB d’ici 20273. L’Allemagne suit une trajectoire similaire, avec une baisse du budget consacré à l’APD de 1,19 milliard à 1,04 milliard d’euros[7]. En France, aucune décision n’a encore été prise, mais des discussions laissent entendre que l’effort de réarmement pourrait avoir un impact sur le budget alloué à l’APD[8].

Ce retrait progressif de l’aide internationale ne se limite pas à l’Europe. Aux États-Unis, la suspension de certains programmes d’aide au développement sous l’administration Trump, encore mal définie, a significativement altéré sa politique étrangère. La réduction de son APD diminue le « soft power » des États-Unis, c’est-à-dire leur capacité d’influencer un pays par des moyens non coercitifs[9]. Ce désengagement crée un vide dans plusieurs régions du monde, notamment en Asie du Sud-Est, que la Chine tente de combler par l’intermédiaire de sa « Belt and Road Initiative »[10]. Cette stratégie renforce sa présence diplomatique et économique, en particulier dans les régions où les États-Unis se retirent. Ceci représente également une opportunité pour l’Union Européenne de renforcer son rayonnement international en poursuivant une politique d’APD ambitieuse et cohérente, basée sur des principes de solidarité, de stabilité et de coopération durable.

Dans ce paysage mondial en mutation, où l’influence ne se résume plus à la domination stratégique mais englobe également la collaboration, certains pays donateurs occupent une position particulière. En fait, les pays donateurs ont aussi des bénéfices à tirer en matière d’intérêts économiques. Deux études récentes portant sur le Japon montrent que l’APD peut également servir aux intérêts économiques, notamment en stimulant les investissements directs étrangers, entre autres par le biais des entreprises du pays donateur[11].

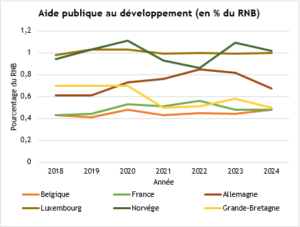

Dans ce contexte de priorisation des intérêts nationaux, le Luxembourg fait figure d’exception. Selon l’objectif de développement durable 17.2 des Nations Unies[12], les pays développés sont censés consacrer 0,7% de leur revenu national brut à l’APD. Le Luxembourg respecte cet engagement et le dépasse même avec un niveau d’APD qui se trouve autour de 1% de son RNB depuis plusieurs années (voir figure ci-dessous).

Source: OCDE

En comparaison, les pays voisins sont de moins bons élèves : la France et la Belgique consacrent 0,48% de leur RNB à l’APD, tandis que l’Allemagne atteint 0,67%. La Grande-Bretagne, qui respectait l’objectif des 0,7% jusqu’à 2020, est désormais également en baisse. Les pays nordiques comme la Norvège sont aussi exemplaires que le Luxembourg.

Le Luxembourg adopte une politique d’APD à la fois structurée et ciblée. Environ 70% de ses contributions sont dédiées à des coopérations bilatérales avec des pays partenaires, et 30% sont affectés à des projets multilatéraux[13]. Le Luxembourg concentre une grande partie de ses efforts sur des régions prioritaires : le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Laos et le Nicaragua. Ces sept pays, à eux seuls, constituent approximativement 50% de l’aide bilatérale accordée par le Luxembourg. Les projets soutenus financent des domaines cruciaux tels que l’éducation, la santé, le renforcement des capacités institutionnelles, l’intégration des femmes et la croissance inclusive[14]. Cette stratégie permet au Luxembourg d’agir de manière à avoir un réel impact. Le rapport de l’OCDE Development Co-operation Peer Reviews : Luxembourg 2025 salue d’ailleurs l’approche luxembourgeoise qualifiée de fiable, flexible et prévisible, avec l’inclusion des ONG et partenaires locaux dans le processus de décisions.

Dans un contexte où les budgets sont de plus en plus orientés vers la sécurité et la défense, l’aide publique au développement reste un pilier essentiel de l’ordre international. Elle représente non seulement un levier de justice internationale, mais aussi un outil de stabilité et de résilience face aux crises mondiales[15].

Alors que le « soft power » devient un enjeu de rivalité entre grandes puissances, le Luxembourg montre qu’il peut aussi être exercé de manière éthique et cohérente.

[1] https://www.defense.gouv.fr/sga/budget-finances/budget#:~:text=-%20Au%20titre%20de%20la%20mission%20%C2%AB%20D%C3%A9fense,une%20augmentation%20de%208%2C5Mds%E2%82%AC%20par%20rapport%20%C3%A0%202017.

[2] https://www.defense.gouv.fr/ministere/politique-defense/loi-programmation-militaire-2024-2030/projet-loi-finances-armees-2024-lpm-annee-1#:~:text=L’augmentation%20de%20l’effort,46%20%25%20entre%202017%20et%202024

[3] https://www.bmvg.de/de/aktuelles/verteidigungshaushalt-2022-beschlossen-5429244

[4] https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2024/kw05-de-verteidigung-977670

[5] https://www.gov.uk/government/statistics/defence-departmental-resources-2022/mod-departmental-resources-2022

[6] https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8175/

[7] https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-1015654

[8] https://www.lemonde.fr/politique/article/2025/03/26/l-effort-de-rearmement-vient-percuter-les-discussions-sur-les-depenses-sociales_6586398_823448.html

[9] https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/soft-power

[10] https://www.reuters.com/world/us-aid-freeze-risks-handing-influence-china-beijings-backyard-2025-02-11/

[11] https://www.frontiersin.org/journals/political-science/articles/10.3389/fpos.2024.1351285/full

https://link.springer.com/article/10.1007/s10797-023-09788-8

[12] https://www.globalgoals.org/goals/17-partnerships-for-the-goals/

[13] https://luxembourg.public.lu/fr/societe-et-culture/ouverture-internationale/projets-cooperation.html

[14] https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/02/oecd-development-co-operation-peer-reviews-luxembourg-2025_78d1d760/3713cf73-en.pdf

[15] https://www.oxfamfrance.org/inegalites-mondiales/aide-publique-au-developpement/#:~:text=L%E2%80%99Aide%20Publique%20au%20D%C3%A9veloppement%20%28APD%29%20est%20le%20budget,et%20agricoles%20ou%20encore%20l%E2%80%99adaptation%20au%20changement%20climatique.