L’un des grands enseignements de l’économie comportementale, primée par un Prix Nobel d’Économie en 2017 (attribué à Richard Thaler et Cass Sunstein), est que « les gens réagissent aux incitations ».

Un exemple concret de ce principe a été fourni dans une étude menée par le Liser portant sur l’impact de la réforme du congé parental de 2016.

Les résultats de cette étude indiquent que cette réforme a eu un « impact considérable chez les pères, marquant une évolution sans précédent dans ce domaine ». De moins de 8% en 2015, le taux de recours au congé parental des pères éligibles dans les douze mois suivant la naissance de l’enfant est passé à 17% en 2017.

L’explication de ce changement rapide de comportement des pères se trouve dans la meilleure indemnisation et la plus grande flexibilité du nouveau congé parental[1]. L’ancienne allocation forfaitaire de congé parental (1.778 euros par mois pour un congé parental à temps plein) a été remplacée par un réel revenu de remplacement (indemnité de congé parental plafonnée à 5/3 du salaire social minimum) et les possibilités de congé parental sont (plus) nombreuses (quatre ou six mois à temps plein, huit ou douze mois à temps partiel, congé fractionné de quatre mois pendant une période maximale de 20 mois, congé fractionné d’un jour par semaine pendant 20 mois).

Au-delà de cet impact ponctuel (de 8 à 17%) mesuré dans l’année qui a suivi l’entrée en vigueur de la loi, il est observé d’importants et significatifs changements dans les comportements sociaux et familiaux depuis la réforme. Le nombre de pères bénéficiant du congé parental a ainsi progressé de 591% entre 2016 et 2024, passant de 1.163 à 8.046. Cette (r)évolution, synonyme de plus importante implication des pères dans la garde de leurs enfants, a même accouché d’une situation plutôt exceptionnelle : depuis 2018, la part de congés parentaux pris par des pères est supérieure à celle des mères ; les hommes ont ainsi représenté 60% des bénéficiaires d’indemnités de congés parental en 2024, contre environ 25% avant la réforme.

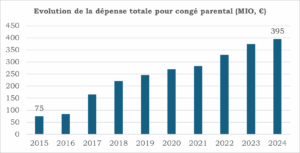

En conséquence, le montant de la dépense totale pour congé parental est passé d’environ 75 millions d’euros en 2015 à 395 millions en 2024 (+426%).

Source : IGSS

Aussi, il est hautement probable que la forte hausse du nombre de congés parentaux pris par des hommes a eu un impact (notable) sur l’évolution du nombre d’heures travaillées dans l’économie. Le progrès, en termes d’implication des parents auprès de leurs (jeunes) enfants, est à ce prix-là …

[1] Voir à ce sujet : IGSS (2025), Le recours au congé parental des parents des enfants nés en 2017.