Une fracture stratégique est en train de se dessiner sur la question climatique entre les Etats-Unis, la Chine et l’Union européenne. Aucune des trois zones n’est sur une trajectoire compatible avec l’objectif de neutralité carbone. De nouveaux efforts sont donc nécessaires et la décennie qui vient est cruciale. Dans le même temps, les résultats économiques de l’Europe sont de plus en plus décalés face aux deux autres grandes zones économiques comme l’a montré le rapport de Mario Draghi (perte de productivité, compétitivité de plus en plus remise en cause, prix de l’énergie beaucoup plus élevés…). Or, si la décarbonation pèse sur la croissance, il sera de plus en plus difficile de la financer et de la faire accepter. Il faut tout à l’inverse trouver les meilleurs moyens de concilier croissance économique et décarbonation mondiale. Il semble que la Chine, et dans une moindre mesure les États-Unis, appliquent mieux ce précepte que nous, européens.

Panorama de la situation actuelle

Les émissions brutes annuelles de gaz à effet de serre (hors usage des terres) de l’ensemble du monde étaient en 2021 de 49 milliards de tonnes d’équivalent CO2 (CO2eq). Les émissions de l’UE étaient de 3,5 milliards de tonnes, celles des Etats-Unis de 6,3 milliards de tonnes, près de deux fois plus que l’Union européenne, les émissions de la Chine de 14 milliards de tonnes, quatre fois plus que l’Europe. Au total, elles représentent un peu moins de la moitié des émissions mondiales.

Un autre indicateur pertinent est la quantité de CO2eq qui résulte d’un même niveau de production. Pour 1 000 dollars de production[1], les émissions de CO2eq s’élevaient en moyenne à 175 kg dans l’Union européenne, 296 kg aux Etats-Unis et 576 kg en Chine. Tous ces niveaux baissent depuis un demi-siècle, les écarts diminuent aussi mais ils restent importants.

Le taux de la progression du PIB par habitant de la Chine a été divisé par près de 2 entre la décennie 2003-2013 et la décennie suivante. La progression du PIB par européen est quasiment la même que celle du PIB moyen par américain sur chacune des deux décennies, en partie grâce au rattrapage du retard des pays de l’Europe de l’Est et Centrale. Par ailleurs, depuis 2000 l’augmentation de la productivité du travail a été de 400% en Chine, de plus de 30 % aux Etats-Unis, de l’ordre de 15 % en moyenne au niveau européen.

Les objectifs affichés impliquent une rupture majeure pour tous les pays

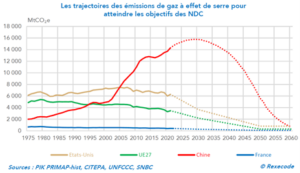

Les « engagements volontaires » de réduction des émissions de gaz à effet de serre affichés par chaque pays en application de l’Accord de Paris sont explicités dans les Nationally Determined Contributions ou NDC (en français Contributions déterminées au niveau national). Les récentes NDC des pays ont été communiquées avant la COP28 entre 2020 et 2022. Elles reflètent l’inquiétude croissante, souvent exprimée par le GIEC, sur la probabilité de respecter les objectifs de l’Accord de Paris. Elles reconnaissent unanimement qu’une nette accélération de la réduction des émissions est nécessaire et qu’un changement politique majeur devrait être opéré sans délai.

Les objectifs affichés pour 2030 impliquent une rupture de tendance majeure pour tous les pays, et plus d’un doublement du rythme antérieur de baisse pour l’Union européenne, un rythme de baisse multiplié par 3 pour les Etats-Unis, un rythme de réduction encore plus marqué pour la Chine qui doit connaitre un très net ralentissement, une stabilisation avant 2030, puis une baisse de près de 10 % par an par la suite, niveau jamais observé auparavant ni ailleurs pendant une période de 30 ans.

Figure 3: Les trajectoires des émissions de GES pour les objectifs fixés

Ces constats font clairement apparaître le caractère critique de la décennie actuelle. L’accélération souhaitable suppose des stratégies adaptées qui mettent en jeu la politique économique dans son ensemble.

Chine et Etats-Unis se démarquent de la stratégie de l’Union européenne

Les Etats-Unis ont engagé depuis peu une stratégie globale qui intègre les mesures climatiques dans la politique économique et sociale d’ensemble en réunissant trois objectifs : accélérer la réduction des émissions de carbone, enrayer la désindustrialisation et ses conséquences politiques, protéger la classe moyenne et développer l’accès aux programmes sociaux et de santé. Cette stratégie s’est concrétisée dans plusieurs lois récentes : la loi Infrastructures (2021), la loi Chips and Science Act (2022) et l’Inflation Reduction Act (2022). L’impact des politiques incitatives est très visible sur l’évolution des dépenses de constructions industrielles. Ces dépenses ont décollé à partir de l’été 2022 et ont plus que doublé entre 2021 et 2023.

La politique climatique chinoise est un élément de la politique d’ensemble de la Chine dont les axes principaux sont d’ordre industriel et géopolitique. La politique industrielle de la Chine s’inscrit dans une longue tradition de planification et un fort engagement public dans les investissements industriels. Avec une longueur d’avance significative par rapport à d’autres pays, la Chine a conquis le marché des énergies renouvelables et elle est devenue un leader mondial de l’énergie solaire et des batteries pour véhicules électriques.

La pierre angulaire de la politique européenne de réduction des émissions est le Système d’Echange de Quotas d’Emissions (SEQE), en anglais EU ETS (Emission Trading System) qui s’applique aux installations industrielles, au transport aérien et a été élargi récemment à certains incinérateurs de déchets. L’Union vise un plafond annuel d’émissions de CO2eq. Les assujettis doivent mesurer leur niveau d’émissions et transférer, sous peine de pénalités, autant de quotas qu’ils ont émis de tonnes de CO2eq. Ces quotas sont achetés sur un marché régulé et alimenté par l’UE (par distribution gratuite ou par vente aux enchères). Le SEQE n’exclut pas d’autres interventions décidées dans des « paquets législatifs ». Le paquet Fit for 55 (« Ajustement à l’objectif 55 ») est un ensemble d’une quinzaine de textes qui posent des règles pour atteindre l’objectif : extension du SEQE, fonds social pour le climat, mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), normes d’émissions de CO2 pour les véhicules, directives sur les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, l’utilisation des terres, le méthane, l’énergie, le marché du gaz et l’hydrogène. En réaction à l’Inflation Reduction Act aux Etats-Unis, la Commission a en outre présenté le 1er février 2023 un projet de règlement qui intègre explicitement des objectifs climatiques et des objectifs industriels, le Net Zero Industry Act.

Le risque pour l’Union européenne est de s’enliser dans une voie médiane

Le premier élément qui apparait est la différence de philosophie générale des politiques menées dans les trois zones. Un aspect qui caractérise l’approche de la Chine est le rôle dominant et assumé des enjeux géopolitiques à la fois pour des raisons de puissance et des raisons de sécurité des approvisionnements. L’objectif de croissance est tout aussi crucial, comme l’objectif de développement industriel. L’objectif industriel ne semble pas conçu comme concurrent de l’objectif climatique. Bien au contraire, l’objectif climatique contribue à orienter l’objectif industriel. Les Etats-Unis ont une approche différente. L’objectif de réduire les émissions de carbone, a fortiori de sortir des énergies fossiles, n’a été vraiment intégré que récemment. Les lois de 2021- 2022 marquent de ce point de vue un tournant. Elles traduisent clairement la volonté d’agir en même temps sur plusieurs plans : améliorer le fonctionnement des réseaux électriques, répondre au délitement industriel de certains territoires, élargir la classe moyenne, réduire l’intensité carbone de l’énergie consommée, et soutenir la croissance économique. La politique climatique est ainsi conçue comme une des composantes de la politique globale. L’Union européenne a une approche en partie dépendante de son organisation institutionnelle et des compétences qui lui sont déléguées. Il en résulte d’abord une structure décisionnelle à trois niveaux : de l’Union, des Etats et un niveau éventuel de décisions prises ensemble. Le rôle central attribué au marché des quotas appliqué à l’ensemble du territoire de l’UE correspond bien à cette organisation. Mais l’Union n’a pas de compétence générale en matière de finances publiques, ni même de politique industrielle. Sa capacité à intégrer la politique climatique dans une politique d’ensemble est donc limitée.

Le second élément différenciant est celui des leviers utilisés. Pour apprécier l’impact économique des politiques climatiques, on peut classer les leviers d’action selon qu’ils soient plutôt tournés vers une action sur l’offre ou la demande. Les investissements publics dans les infrastructures, la recherche ou les projets industriels relèvent de la politique de l’offre, ainsi que, de manière plus indirecte, les subventions aux projets d’investissements privés et les crédits d’impôt. Du côté de la demande, les actions publiques les plus directes concernent les primes et aides aux particuliers (isolation des logements, achats des voitures électriques). La taxation du carbone ainsi que l’alternative marché des quotas visent à intégrer dans le prix des biens le coût collectif des émissions carbonées, pour en diminuer la demande. Enfin selon leur champ d’application, les normes et interdictions peuvent contraindre l’offre (les normes d’échappement de véhicules neufs) ou la demande (interdiction de circuler dans les zones à faible émission). L’examen des principaux leviers mis en œuvre révèle les positionnements privilégiés par les différents pays. La Chine privilégie clairement les leviers de la politique de l’offre, tels que les investissements directs et les fortes subventions tournés vers les productions industrielles à rendements croissants susceptibles de conquérir une part importante du marché mondial. Les Etats-Unis penchent désormais aussi, du côté de l’offre par des leviers moins directs, comme des subventions et crédits d’impôt largement tournés vers la production d’énergie propre sur le territoire américain. L’UE centre l’action sur la tarification du carbone et les dispositifs de marché (marché du carbone et mécanisme d’ajustement aux frontières) complétés par des mesures nationales souvent tournées vers la limitation de la consommation d’énergie ou de production émettrice de CO2eq et la stimulation de la demande verte. Ces différences d’approches sont importantes dans la mesure où le choix des leviers est au carrefour entre les politiques climatiques et les politiques économiques. Les premières ne sont pas neutres pour les résultats économiques. Les politiques tournées vers l’offre sont plus favorables à la croissance potentielle. Faute de choisir clairement, le risque pour l’UE est de s’enliser dans la « voie médiane ».

Réussir la décarbonation de l’UE

Les pays de l’Union européenne ont été parmi les premiers à prendre conscience de la problématique du climat. Un nouveau pas a été engagé en 2020 avec l’adoption du Green Deal. Une vive accélération du rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre est incontournable. Elle risque de peser sur l’expansion économique, et elle impliquera une transformation industrielle à marche forcée. La stratégie climatique devrait être, d’autant plus que dans le passé, pensée et conduite en cohérence avec l’objectif de compétitivité et d’indépendance industrielle afin de préserver la prospérité économique. L’action climatique relève à la fois des compétences exclusives (règles de concurrence sur le marché intérieur), des compétences partagées au titre de l’environnement, de l’énergie et de l’agriculture, et des compétences d’appui au titre de l’industrie. Le pilier central de la politique européenne de décarbonation est le marché d’échanges des quotas. Il s’applique à tous de façon uniforme. D’autres mesures s’avèrent nécessaires et justifiées pour compenser des failles de marchés (primes, crédit d’impôts, aides publiques, …). Elles relèvent pour partie du niveau de l’Union mais souvent du niveau national. Il faudrait sans doute s’interroger sur la cohérence entre ces mesures et leur coordination. Le logiciel de l’Union repose sur le marché unique, le respect de la concurrence, une stricte limitation des aides publiques et la liberté des échanges extérieurs. Face aux stratégies plus interventionnistes de la Chine et des Etats-Unis, les dogmes européens ont été assouplis. Une amorce de protection a été engagée avec le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières. Le dispositif devra évoluer pour corriger les défauts actuels, dus à son caractère partiel. Ne faudrait-il pas aller plus loin et mieux protéger les industries naissantes et les technologies de la transition ? Par exemple, en développant de façon coordonnée des clauses de conditionnalité environnementale aux aides et aux commandes publiques. L’Union européenne a aussi assoupli sa position sur les aides publiques aux entreprises, qui sont nécessaires au démarrage de nouveaux projets. Les nouvelles règles pour soutenir les projets importants d’intérêt européen commun (les PIIEC) amorcent des solutions. Des propositions ont été faites dans les rapports d’Enrico Letta et de Mario Draghi. De nouvelles avancées dans la coordination pour gagner en efficacité et renforcer la compétitivité de l’Europe pourraient notamment concerner l’union des financements, l’union de la recherche-développement, et l’union des marchés de l’énergie, voire la finalisation du marché unique.

En tout état de cause, une opportunité est à saisir. Un point d’appui est le formidable essor qui s’amorce des marchés de la décarbonation. Selon Bloomberg NEF, les investissements mondiaux liés à la transition énergétique sont passés de 200 milliards de dollars en 2010 à près de 600 milliards en 2019. Les années 2020 marquent une forte accélération, à 1.200 milliards en 2021 et 1.800 milliards en 2023. La dynamique devrait se poursuivre. La transition vers la neutralité carbone est devenue un enjeu stratégique pour la souveraineté énergétique et pour la compétitivité industrielle. C’est une opportunité pour l’Europe.

[1][1] Les PIB sont convertis en $US aux taux de change égalisant les pouvoirs d’achat en 2017